Lesezeit 6 Minuten / Lars Buchwald / 16.10.2025

Wenn’s mal schiefgeht – und warum das gar nicht so schlimm ist

Inhalt des Beitrages

→ Warum Fehler keine Schwäche, sondern Lehrmeister sind

→ Design & Konstruktionsfehler – Wenn Perfektion sich selbst blockiert

→ Wenn Technik gehorcht – und genau das das Problem ist

→ Hotel-Hack mit Humor – Komfort schlägt Kontrolle

→ Was diese Fälle gemeinsam haben – und was sie lehren

→ Vier Grundsätze für weniger Pannen und mehr Sicherheit

→ Sicherheit ist Bewegung – warum Stillstand das größte Risiko ist

→ Fehler sind der Antrieb des Fortschritts

Wahre Sicherheit zeigt sich nicht in der Perfektion, sondern darin, wie man mit ihren kleinen Pannen umgeht. Denn eines ist sicher: Nichts ist unfehlbar – weder Mensch noch Maschine. Und gerade in der Welt der Schließtechnik wird’s dann interessant, wenn etwas nicht so funktioniert, wie gedacht. Aber wie heißt es auch so schön: Man lernt durch seine Niederlagen und Missgeschicke, nicht durch den Erfolg. Fälle in der Schließtechnik, bei denen nichts so gelaufen ist, wie eigentlich geplant, sind keine Peinlichkeiten – sie sind Lehrmeister. Und ehrlich gesagt, manchmal sind sie auch einfach zu gut, um sie nicht zu erzählen.

Technik-Missverständnisse, die man nicht vergisst – und besser auch nicht wiederholt.

Werfen wir einen Blick auf drei besonders lehrreiche – und durchaus humorvolle – Beispiele aus der Praxis. Alle haben etwas gemeinsam: Sie zeigen, dass man über Sicherheitsfehler lachen darf, solange man danach etwas klüger ist und daraus lernt.

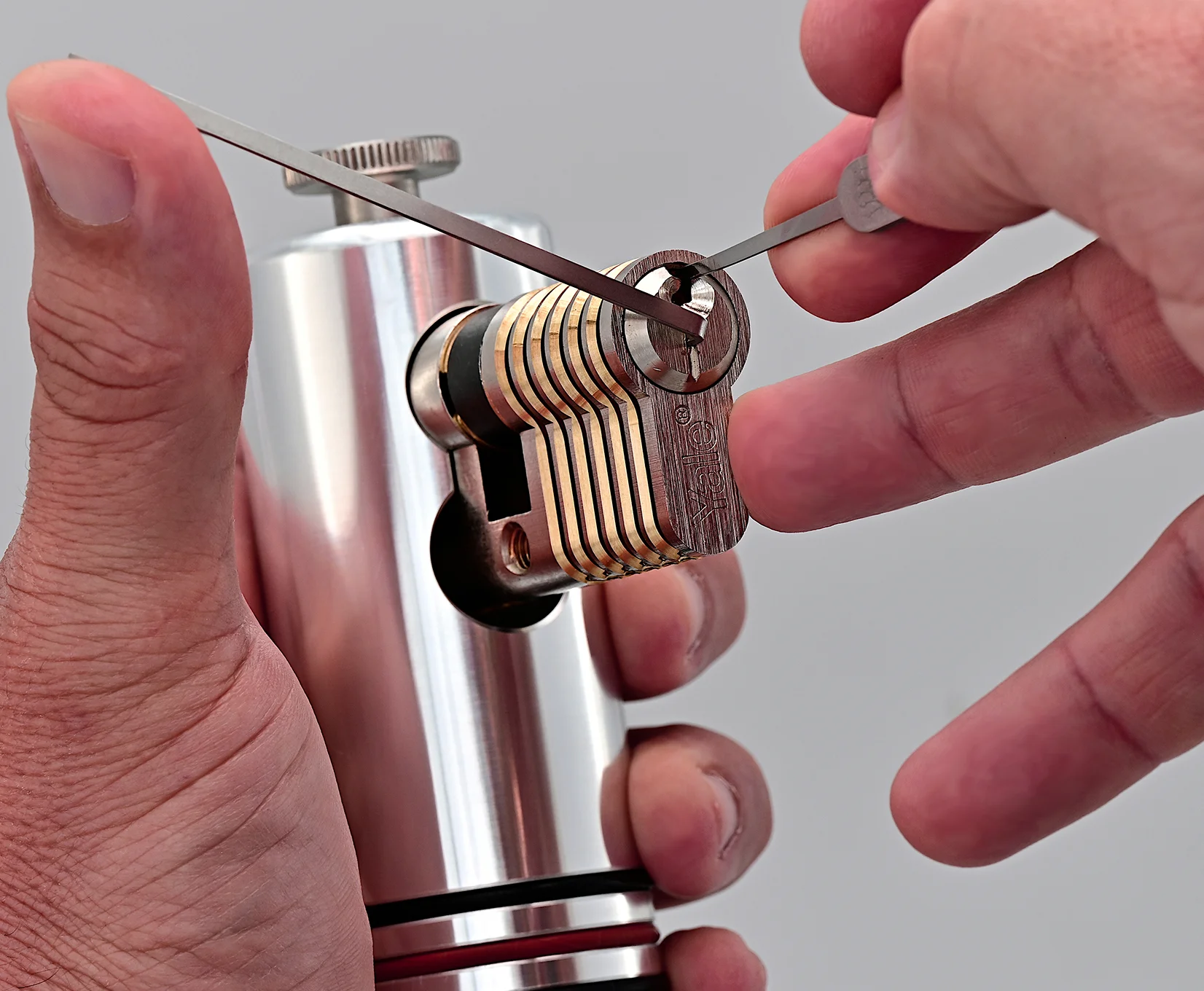

Design & Konstruktionsfehler – Wenn der Schließzylinder sich selbst sabotiert.

Es war einer dieser Momente, in denen Innovation zu ehrgeizig wurde. Ein bekannter Hersteller – nennen wir ihn den „Designer unter den Zylindern“ – wollte das Nonplusultra an Präzision schaffen. Ein Hochsicherheitszylinder, schlank, elegant, technisch nahezu perfekt. Das Ziel: jede Manipulation ausschließen, jede Bewegung auf Mikrometer genau kontrollieren. Denn wir wissen ja, Lockpicking ist deshalb möglich, weil es die Toleranzen eines Schließzylinders nutzt, um es zu picken. Also einfach keine Toleranzen zulassen. Klingt doch super, oder?

Auf dem Papier war es der perfekte Zylinder. Die Fertigung wirkte wie aus einem Uhrwerk, jeder Stift exakt abgestimmt, jedes Detail durchdacht. Doch in der Praxis zeigte sich ganz schnell, dass Perfektion auch ihre Tücken hat und der Zylinder so zum „Totalversager“ wurde. Beim Einsetzen des Schlüssels genügte ein minimaler Druck – und das Innenleben blockierte. Der Schließkern verhakte sich und nichts ging mehr. Die Ursache war simpel, aber fatal: Der Toleranzbereich war so eng gewählt, dass das System, welches aus vielen, kleinen Einzelteilen besteht, bei kleinster Abweichung überreagierte und nichts ging mehr. Keine äußere Manipulation und auch kein Werkzeugversagen – das Schloss sabotierte sich schlicht selbst.

Die Ingenieure standen vor einem Produkt, das in der Theorie unüberwindbar war, weil es ja null Toleranzen gab, in der Realität aber nicht einmal den Alltagstest bestand. Man könnte sagen: Der Zylinder war zu perfekt, um zu funktionieren. Das Lehrstück daraus ist so alt wie das Handwerk selbst: Präzision aber auch Sicherheit entstehen dort, wo Technik robust und einfach nutzbar bleibt.

Wenn Technik gehorcht – und genau das ist das Problem

Es war ein ehrgeiziges Projekt. Ein Sicherheitsbeauftragter wollte endlich zeigen, dass sein Unternehmen technisch ganz vorne mitspielt. Weg mit den Schlüsseln, her mit Biometrie – Fingerabdruckscanner an jeder Tür. Modern, elegant, kontaktlos, fälschungssicher. Zumindest in der Theorie. Das Schöne an solchen Systemen: Man kann sich fühlen wie der Herrscher über alle Türen. Einmal im System, und schon verteilt man Zugriffsrechte wie Bonbons – heute darf Kollege Meier ins Archiv, morgen vielleicht nicht mehr. Wer Admin ist, hat wortwörtlich den Finger drauf.

Und genau da begann das Problem. Denn der Sicherheitsbeauftragte wollte natürlich testen, ob das System so clever ist, wie es im Prospekt klang. Also registrierte er seinen Finger gleich zweimal – einmal als Mitarbeiter, einmal als Administrator. Schließlich wollte er sehen, ob die Technik brav zwischen Macht und Machtlosen unterscheidet. Tat sie auch. Nur eben nicht so, wie er dachte. Denn ein Fingerabdruck wird nicht als Bild gespeichert, sondern als Datensatz aus Merkmalspunkten – Linien, Abzweigungen, Krümmungen. Das System gleicht bei jedem Scan nur ab, ob ein Finger genug dieser Punkte gemeinsam hat, um als Treffer zu gelten. Als der Finger nun zweimal hinterlegt war, hatte das System zwei fast identische Datensätze – und konnte nicht mehr unterscheiden, welcher davon gültig sein sollte. Das führte zu einem seltsamen, aber nicht unüblichen Effekt: Plötzlich öffnete sich jede Tür auch für Finger, die nur ähnlich genug waren. Das System dachte, es erkenne seinen Administrator wieder – in Wahrheit war es nur ein Kollege mit ähnlich breitem Daumen.

Die Software tat also exakt das, was man ihr beigebracht hatte. Sie sah zwei gültige Fingerabdrücke, beide mit voller Berechtigung, und zog daraus die falsche, aber für sie logische Schlussfolgerung: „Wenn’s so ähnlich aussieht, wird’s schon richtig sein.“ Das war kein technischer Defekt, sondern ein menschliches Missverständnis über Technik. Die Maschine dachte nicht mit – sie führte nur Befehle aus. Die Lehre daraus ist einfach: Wer Technik blind vertraut, hat das Prinzip Sicherheit nie ganz begriffen.

Hotel-Hack mit Humor – Zwei Karten, tausend offene Türen

Was wie eine Anekdote aus einem Hackerfilm klingt, war in Wahrheit ein absoluter Sicherheits-GAU mit Ansage. In unzähligen Hotels weltweit wurde ein elektronisches Schließsystem eingesetzt, das als besonders zuverlässig galt. Kontaktlose Karten, schnelle Zutrittsfreigabe, alles digital verwaltet – der Traum jedes Hotelbetreibers. Nur hatte das System ein winziges, aber entscheidendes Problem: Es vergaß, zwischen „Gast“ und „Admin“ klar zu unterscheiden.

Findige Hacker entdeckten, dass sich der interne Sicherheitscode jeder Tür – der sogenannte Master Key – aus öffentlich lesbaren Daten auf der Zimmerkarte ableiten ließ. Mit etwas Geduld, einem handelsüblichen Kartenleser und ein paar Zeilen Software konnte man also aus einer einfachen Gästekarte eine zweite Karte generieren – eine Art „Generalschlüssel“ im Kreditkartenformat. Und das Beste (oder Schlimmste) daran: Dafür brauchte man keine Innentäter im Hotel, keine Datenbank und auch kein Insiderwissen. Zwei Karten, ein Laptop und ein wenig Neugier reichten – schon standen Hotel-Türen weltweit offen. Plötzlich war das ganze Hotel in Aufruhr. Über Nacht schienen Türen ihren eigenen Willen zu haben – mal öffneten sie sich, mal blieben sie stur verschlossen. Gäste standen ratlos auf den Fluren, während Techniker mit Laptops und Stirnlampen zwischen den Etagen hin- und her huschten, als würden sie an einem geheimen NASA-Projekt arbeiten. Ganze Hotelketten tauschten in Rekordzeit ihre Systeme aus, Schulungen wurden über Nacht improvisiert, und der Satz „Ihr Schlüssel funktioniert nicht mehr“ bekam eine völlig neue Bedeutung.

Der eigentliche Fehler war kein technisches Versagen, sondern ein Denkfehler im Design: Man hatte Komfort über Kontrolle gestellt. Das System war praktisch, schnell und benutzerfreundlich – nur eben nicht sicher genug konzipiert. Es vertraute darauf, dass niemand auf die Idee kommen würde, die Kartenlogik zu hinterfragen. Wie sich herausstellte, ein fataler und am Ende sehr teurer Fehler.

Wired Artikel über die Unsaflok-Technik, mit der man Millionen Hotelzimmer mit zwei Karten öffnen kann.

Diese drei Fälle zeigen auf einfache Weise, wie schnell es zu großen Problemen kommen kann. Ob in der Konstruktion, technischen Umsetzung oder schlicht und ergreifen, ob eine Sache zu Ende gedacht wurde.

Was aber sollte man tun, um solche Fehler weitgehend zu vermeiden? Geht das überhaupt und wenn ja, wie? Nein, sicher nicht – aber man kann sie entschärfen, bevor sie entstehen. Ansätze dazu wären zum Beispiel ganzheitlich denken: Sicherheit ist eine Kette. Schwachstellen sitzen oft dort, wo man sie nicht vermutet – zwischen Hardware, Software und Mensch. Regelmäßig prüfen: Systeme und Schlösser sind keine Einmalprodukte. Wer sie nicht testet, pflegt oder updatet, riskiert technisch abgehangen zu werden – oder Schlimmeres. Fehler dokumentieren, nicht verstecken: Jede Panne ist ein Datenpunkt, jede Schwäche eine Chance auf Verbesserung, das sollte man nutzen. Nie, wirklich nie blind vertrauen: weder einem Algorithmus noch einem Stück Metall. Kontrolle ist keine Misstrauenserklärung – sie ist gelebte Verantwortung.

Sicherheit ist auch immer Bewegung – Stillstand ist das eigentliche Risiko

Fehler gehören zur Entwicklung dazu. Ohne sie gäbe es keine Innovation, keine Verbesserung – und schon gar keine Sicherheit. Entscheidend ist nicht, dass etwas schiefgeht, sondern dass man daraus lernt, um dann damit umzugehen. Gerade in der Schließtechnik ist Perfektion eine schöne Vorstellung – aber keine Realität. Was zählt, ist Erfahrung, Präzision und das ständige Hinterfragen des eigenen Könnens. Bei Multipick sehen wir das als Prozess. Wir entwickeln, testen, zerlegen und verbessern – immer mit dem Anspruch, Werkzeuge zu schaffen, die so zuverlässig sind, wie die Menschen, die sie führen. Fehler sind dabei keine Schande, sondern Teil des Fortschritts.

FAQ – alles was Sie wissen müssen.

1. Warum sind Fehler in der Sicherheitstechnik oft wertvoller als Erfolge?

Weil sie die wahren Schwachstellen sichtbar machen. Ein System, das nie scheitert, wird nie wirklich getestet. Erst wenn etwas schiefgeht, zeigen sich die Grenzen von Material, Software oder Design. Für Entwickler, Ingenieure und Anwender sind solche Momente unbezahlbar – sie liefern echtes Wissen statt theoretischer Sicherheit.

2. Wie entstehen die häufigsten Missverständnisse zwischen Mensch und Technik?

Meist dort, wo Menschen Technik als „intelligent“ missverstehen. Eine Maschine denkt nicht, sie befolgt Anweisungen – auch falsche. Viele Sicherheitsprobleme entstehen, wenn Nutzer zu sehr auf Automatik, Software oder smarte Systeme vertrauen, anstatt die Technik zu verstehen. Menschliche Logik und Maschinenlogik sprechen eben oft unterschiedliche Sprachen.

3. Warum kann zu viel Präzision in der Schließtechnik gefährlich sein?

Weil Perfektion ihre eigenen Fallen birgt. Wenn ein Zylinder so eng toleriert ist, dass er keinen Millimeter nachgibt, genügt schon Staub oder Temperaturunterschied, um ihn lahmzulegen. Sicherheit lebt von Balance – zwischen Genauigkeit und Toleranz, Robustheit und Beweglichkeit. Ein Schloss muss nicht nur sicher, sondern auch alltagstauglich sein.

4. Was lernen wir aus digitalen Sicherheitsfehlern wie beim Fingerabdrucksystem?

Dass Technik nie „schlauer“ ist als ihr Nutzer. Wenn ein biometrisches System falsch konfiguriert wird, erkennt es nicht mehr die Person, sondern nur noch Ähnlichkeiten. Der Fehler liegt selten im Sensor, sondern fast immer im Verständnis dafür, wie Daten verarbeitet werden. Vertrauen ersetzt keine Kontrolle – es ergänzt sie.

5. Wie kann ein einfaches Software-Design ein ganzes Sicherheitssystem gefährden?

Weil Bequemlichkeit oft über Kontrolle gestellt wird. Ein System, das zu einfach gestrickt ist, kann von jedem ausgetrickst werden, der seine Logik versteht. Beim berühmten Hotelkarten-Fall lag das Problem nicht im Code selbst, sondern im fehlenden Bewusstsein, dass auch Komfort sicher gestaltet werden muss – sonst wird er zum Einfallstor.

6. Warum sind Sicherheitsprobleme oft hausgemacht?

Weil sie selten von außen kommen. In vielen Fällen sabotiert sich ein System selbst – durch übertriebene Komplexität, mangelnde Wartung oder schlecht definierte Prozesse. Ob Hightech oder Handwerk: Der entscheidende Faktor bleibt der Mensch. Fehler entstehen, wenn Verantwortung an Technik abgegeben wird, anstatt sie aktiv zu begleiten.

7. Wie lassen sich Sicherheitsfehler langfristig vermeiden?

Gar nicht vollständig – und das ist gut so. Aber man kann sie früh erkennen. Regelmäßige Tests, offene Fehlerkultur und kritisches Hinterfragen helfen, aus kleinen Problemen keine großen Katastrophen werden zu lassen. Wer Fehler dokumentiert statt vertuscht, baut automatisch bessere Systeme.

8. Was bedeutet „ganzheitliche Sicherheit“ in der Praxis?

Dass Sicherheit nicht an der Tür endet. Mechanik, Elektronik und Mensch müssen zusammenspielen. Ein perfektes Schloss nützt nichts, wenn der Nutzer den Schlüssel unter der Fußmatte versteckt. Ebenso wenig, wenn Software-Updates fehlen oder Bediener schlecht geschult sind. Sicherheit ist immer eine Kette – und jedes Glied zählt.

9. Warum gehört Humor in die Sicherheitsbranche?

Weil Fehler leichter zu akzeptieren sind, wenn man über sie lachen kann. Humor schafft Distanz, wo sonst nur Ärger wäre – und öffnet den Blick für Lösungen. In der Schließtechnik gibt es kaum etwas Lehrreicheres als ein gut dokumentiertes Missgeschick, das heute amüsiert und morgen verhindert, dass es sich wiederholt.

10. Was macht den Ansatz von Multipick in diesem Zusammenhang besonders?

Multipick sieht Sicherheit als fortlaufenden Lernprozess. Jedes Werkzeug, das getestet, zerlegt oder verbessert wird, ist ein Schritt zu mehr Verlässlichkeit. Fehler sind keine Schwäche, sondern Teil des Fortschritts. So entstehen Produkte, die nicht nur funktionieren, sondern im entscheidenden Moment halten, was sie versprechen – auch, wenn mal etwas schiefgeht.

Über den Autor

Lars Buchwald ist seit 2006 ein fester Bestandteil des Multipick-Teams, wo er sich mit Leidenschaft und Kompetenz dem Marketing und der Grafik widmet. Als ausgebildeter Grafiker und Werbetexter bringt er eine Fülle von Erfahrungen und Kreativität in seine Arbeit ein, die es ihm ermöglicht, die Botschaften der genialen Werkzeuge auf ansprechende und überzeugende Weise zu vermitteln. Mit einem feinen Gespür für die Bedürfnisse der Zielgruppe lenkt er die Geschicke im Marketing von Multipick. Sein Einsatz ist geprägt von einem hohen Maß an Sensibilität und dem richtigen Riecher zur rechten Zeit.

Als waschechter Bonner ist Lars nicht nur mit der Region eng verbunden, sondern hat auch seine Leidenschaft für die Vermarktung von Sperrwerkzeugen fest in sein berufliches Wirken integriert. Seine Verbundenheit mit der Stadt spiegelt sich in seiner Arbeit wider und verleiht seinen Marketingkampagnen eine authentische, Bonner Note.

Ähnliche Artikel

Über Multipick

Von Bonn aus in die Welt. Das war und ist unser Ziel. Multipick wurde 1997 hier gegründet und hat seitdem seinen Sitz und seine Produktion hier am Rhein.

Warum sollten wir von hier weggehen? Jeder, der schon einmal hier war, wird bestätigen, dass es hier sehr schön ist und die Menschen „typisch rheinisch“, weltoffen und freundlich sind. Schon früh begannen wir uns mit den verschiedensten Sperrwerkzeugen zu beschäftigen. Knackrohre und Glocken wurden ausprobiert und viele Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Werkzeugen gesammelt. Egal ob Pickset oder Spezialwerkzeug für Feuerwehr und Schlüsseldienst, am Ende muss die Tür oder das Fenster geöffnet werden. Ganz nach dem Motto, Sie haben das Problem und wir die Lösung. Viele Werkzeuge, egal ob Hobby oder Beruf, werden aus unserem Lager in die ganze Welt verschickt. Öffnungskoffer für den Hausmeister und Schlüsseldienst, Picksets und Lockpicking Zubehör für den Locksport Enthusiasten und Hobbs'sche Haken für den Spezialisten, um den verschlossenen Tresor wieder zu öffnen.

Für unsere Spezialwerkzeuge gibt es tausende verschiedene Einsatzmöglichkeiten.

TFG-Bleche und Öffnungsnadeln, um die zugefallene Tür wieder zu öffnen. QA Pro 2 und unsere V-Pro Zugschrauben zum Öffnen der abgeschlossenen Tür. Zusätzlich Fräser und Bohrer für den Fall, dass es wirklich nicht anders geht. Viele nützliche Helfer wie Öffnungskarten, Keile, Türfallenspachtel, Türklinkenangeln und Spiralöffner, alles Produkte, die Ihnen helfen, Ihren Job zu machen. Aber auch wenn es mal etwas komplizierter wird, sind Sie bei uns in guten Händen. Produkte wie die Elektropicks Kronos und Artemis sind unsere absoluten Highlights. Wer gerne Bohrmuldenschlösser oder auch Scheibenschlösser öffnet, wird mit dem ARES-System seine Freude haben. Für die Fensteröffnung bieten wir Ihnen die Top-Produkte von Kipp-Blitz an. Beliebt bei Einsatzkräften wie Feuerwehr, THW und Polizei. Viele unserer Werkzeuge werden direkt bei uns hergestellt. Das gibt uns die Freiheit, schnell und kundenorientiert zu produzieren. Keine langen Lieferketten und Abhängigkeiten von Zulieferern. Das hat viele Vorteile für Sie und natürlich auch für unsere Umwelt. Ein Vorteil ist, dass Sie alles aus einer Hand bekommen und wir Ihnen so eine gleichbleibende Qualität bieten können. Das ist auch unser Versprechen an Sie, alles aus einer Hand, Made in Germany, Made in Bonn - versprochen.